中村 万里雄

はじめに

夜勤に縛られる会社員になって3年。冒険心が削られていることに気づき応急処置の旅。会社の同僚に一方的に交渉し、3年貯めた有休を使い13日の連休を確保。誰も行かないような場所を目指し無計画旅行。そこでの発見、出会い、経験を共有します。

サマール島をめがけた理由

サマール島には、フィリピンでも数少ない手つかずの原生熱帯雨林が残されている。しかし、ハイキングルートや熱帯雨林の実態に関する公開情報は非常に限られている。その結果、国内外の旅行者は少なく、「実際に行って、自分の目でしか確かめられない場所だ」と感じた。

現在、日本円は弱い状況にあるが、それでもフィリピンは比較的旅行費用が安く、放浪する旅先として現実的だと思った。

また、地政学的な観点にも関心があった。中国とフィリピンの沿岸警備隊による衝突や、フィリピン・アメリカ・日本の安全保障関係の強化といった動きが、フィリピン社会の空気感にどのような形で反映されているのか、、、現地に行けば、何か見えるものがあるのではないかと思った。

加えて、長時間のデスクワークの合間に目にした、フィリピンの パルティック(自家製銃)や海賊に関するYouTube動画が、妙に心をざわつかせたのも事実である(国際海洋インフラのの仕事をしています)。30代に入ってようやく、「大変恐縮ですが」を含むメールを書く技術を身につけてきた者としては、画面を通して薄れていくテストステロンを取り戻したかったのかもしれない。

一方で、フィリピンでは日本の帝国時代に起因する反日感情の可能性や、現在もゲリラ活動(新人民軍NPA)が続いていることは漠然と知っていたが、自分自身がアジア人であることもあり、目立つことはないだろうと、楽観的に考えていた。

持ち物(約10kg)

LCCセブ・パシフィック航空では、預け入れ荷物に追加料金がかかる。今回は現地の交通機関を利用しながら身軽に移動したかったため、すべての荷物を機内持ち込み1つにまとめた。下記荷物を合わせて5L位のスペースが余ったので、食品やお酒、土産小物スペースとして使用した。

40Lザック中

- ドライバッグ

- 1シーズン用シュラフ

- 蚊帳付きハンモックとタープ

- 着替え1.5セット(T-シャツとパンツは着ているもの含めて3枚)

- 長袖フリース

- 28Wソーラーチャージャー

- 歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸

- ジップロック袋(小物用)

- 財布、パスポート、鍵

- スマートフォン

- ヘッドライト

- 双眼鏡

- サングラス、眼鏡

- モバイルバッテリー2個

40Lザックの外側ポケット

- 1Lと500mlペットボトル(現地調達)

- シュノーケル&マスク(後日のシュノーケリング用)

- ミニカラビナ数個、5mm ナイロンロープ

- レインジャケット、ザックカバー

- ナップサック

- ソーラーランタン

- アプローチシューズ・サンダル(環境に応じて)

- 消毒薬

- ガムテープ(現地調達)

身につけていたもの

- 温泉タオル

- アプローチシューズ・サンダル(環境に応じて)

- 着替え1セット

想像以上に重要な万能品。首やザックの腰ベルトに吊るし、汗拭きはもちろん、夕立や洞窟探検、泳いだ後などの過酷な環境下でも、体や衣類を素早く乾かすことができた。また、屋台での食事後(手づかみやビニール袋越しに食べることが多い)に手や口周りを拭く用途にも重宝した。排気ガスが多い街ではマスク代わりにも使用した。

衛生面でも非常に役立つ。トイレットペーパーが備え付けられていないトイレが多く、いわゆる「ビデ」使用後に手を拭くのに便利。その後、石鹸で簡単に手洗いができる点も含め、実用性は高かった。トイレットペーパーが必須な人は、持参すること。

シューズ

当初は中古のスニーカーとビーチサンダルを持参していたが、ジャングルや洞窟に広がる鋭く、滑りやすい溶岩や石灰岩の地形ではまったく役に立たづ、ボロボロになった。幸いにも、フィリピンには価格の割に質の良いサンダルやアウトドア用品があり、現地ブランドの「Sandugo」に出会いました。一般的なアウトドア靴の約3分の1程度の価格で、満足しています。

応急処置アイテム

ガムテープは現地で購入し、応急的な医療用(簡易絆創膏)および装備修理用として携行した。スマートフォンのバッテリーが膨張して画面が浮いてきた際の再固定や、ソーラーランタンの補修に役立った。幸い、身体的な大きな怪我はなく、消毒薬のみの使用で済んだ。

5mmロープと小型カラビナ

洗濯物を吊るして乾かしたり、移動中に乾かしながら衣類をザックに固定したりするのに使用。今回はザックに追加の荷物を固定するためには使用しなかったが、それも可能。

ナップサックとザック用レインカバー

日帰り行動や博物館、フェリーターミナルなどでザックを一時的に置いておく際、ナップサックには水と貴重品のみを入れて行動できる。レインカバーは、防犯面での心理的な安心感に加え、バイク二人乗り時にザック外部荷物が風で飛ばされるのを防ぎ、ドライバッグと併せて防水対策としても機能した。

欲しかったもの

サマール島ではペンナイフ、欲を言えばフィリピンのスンダン(山刀)が欲しくなった。財布に入っているカードでマンゴーやパパイヤは切れたが、ココナッツやパイナップル、爪の手入れをしたりするのに刃物が有効。農村では10歳未の子供でもスンダンを携帯していて、羨ましかった。

フィリピンでの移動手段について

フィリピンは多島国家であり、道路網は発展途上にある。ただし、日本の協力もあり、改善は着実に進んでいる。その現状を知るため、利便性という概念を一度リセットし、できるだけ飛行機を使わず、現地の交通手段を利用することにした。行ったのはクリスマス直前で現地の年末移動も激しかったため、普段はもっと快適なのかもしれない。

目的のサマールのジャングルまでの主な移動経路は以下の通りであった。

Day 2 セブ → オルモック(フェリー3時間)

Day 2 オルモック → タクロバン(バン4時間弱)

Day 3 タクロバン → カトバロガン(高速バス3〜4時間)

Day 4 カトバロガン → サマール島の農村部(ハバルハバル)

サマール島を出る頃には、フィリピンに存在するほとんどの交通手段に慣れていた。

経験則として言えるのは、フィリピンの交通機関はあらゆる手段が「最大積載量」で走ることに非常に長けているという点である。基本的に、肌と肌が触れる距離感は覚悟したほうがよい。

フェリー(高値)

フェリーはオンライン予約も可能で、港周辺のチケットオフィスでも購入でき、分かりやすい。値段は陸路と比べまあまあする、安い飛行機と考える。フェリーターミナルは混雑するので空港と同様、1時間は余裕を持って行動するべき(逆に船が遅れることもあるが)。フェリーターミナルでは別途ターミナル利用料というものがかかる ~50ペソ。

セブ → オルモック:1200ペソ(約3時間)、マアシン → セブ:1100ペソ(約3時間)

陸路交通

高速バス(安価)

フィリピンの「特急列車」に相当する存在で、確実に通常サイズの座席が確保され、最も快適である。ただし、すべての路線を網羅しているわけではない。大都市間や長距離移動では最優先で使うべき手段である。

バン「Van-van」(安価)

トヨタ・ハイエースなどが使われ、乗客約20人が乗車する(!)。5列シートに対し、1列に大人4人+子どもということも珍しくない。ローカル列車的な存在である。料金は高速バスとほぼ同等だが、快適性は劣る。

マルチキャブ・ジープニー(安価)

1時間程度で50〜100ペソ。

車内では乗客が向かい合って縦向きに座る。主に都市内、または近隣の町同士を結ぶバス的存在で、混雑度は状況次第である。

トライシクル:3輪バイク、自転車(高価)

フィリピンのタクシー的存在。

他の交通手段と比べると割高で遅いが、基本的に貸切で、快適ではある。徒歩を優先し、なるべく使用しなかった。30分で200+ペソかな。

ハバルハバル:バイク2+人乗り(中価)

明確な相場は存在しないが、筆者は1時間未満の移動で300ペソを支払った(天候、道路状況に影響されるみたい)。

道路状況の悪い農村部では最速かつそれ以外歩くしかない移動手段である。利用する際は、村の商店や食堂でドライバーを紹介してもらうのが確実で、状況に応じて料金は事前交渉をおすすめする。

濡れた服を着たまま走れば、走行風で乾くという副次的効果もある。ただし、しっかり掴まることは必須である。ぬかるんだ未舗装路では、遠慮せず運転手に密着したほうが安定する。危険そうな区間では一度降りて歩く判断も重要である。

移動の基本ルール

「街」と感じる規模の場所には、必ずバスかバンのターミナルがある。多くの場合、ショッピングモールや市場、港の近くに併設されている。

ターミナル付近にいる係員(札束を持っていることが多い)に行き先を伝えれば、どの車両に乗るべきか教えてくれる。車両にも主な行き先は塗装してあるので、地図と見比べて終点か途中下車かなのか、なんとなく把握できる。

車両がほぼ満員であればすぐ出発するが、バンやマルチキャブの場合、満席になるまで待つことが多い。これは1便あたりの利益を最大化するためでしょう。バスは比較的定時運行だが、それでも高い乗車率になる。

フェリーは事前支払いだが、バス・バン・ジープニー・マルチキャブでは、乗車後しばらくして集金係が来るか、いない場合、運転手の手が空いたタイミングでこちらから支払う。料金は固定制で、ぼったくられることはなかった。フェリー以外の交通手段はいつでも途中下車可能。

一方、トライシクルやハバルハバルのような私的色の強い交通手段では、地元の紹介がない場合や、たまたま捕まえられた客である場合、事前に料金を確認・交渉すべきである。もっとも、一定の「観光客税」は許容範囲だと感じた。確認しようがせぬが後払いになる。

セブなどの大都市では通常のタクシー(白か黄色の普通車)や「Grab」と言うUberのようなアプリベースのハバルハバル移動手段もある。使わなかったので詳細は分からないが荷物が多い旅行者や、どうしてもスマホを通して移動したい人にはおすすめなのかもしれない。

カトバロガンに向かった理由

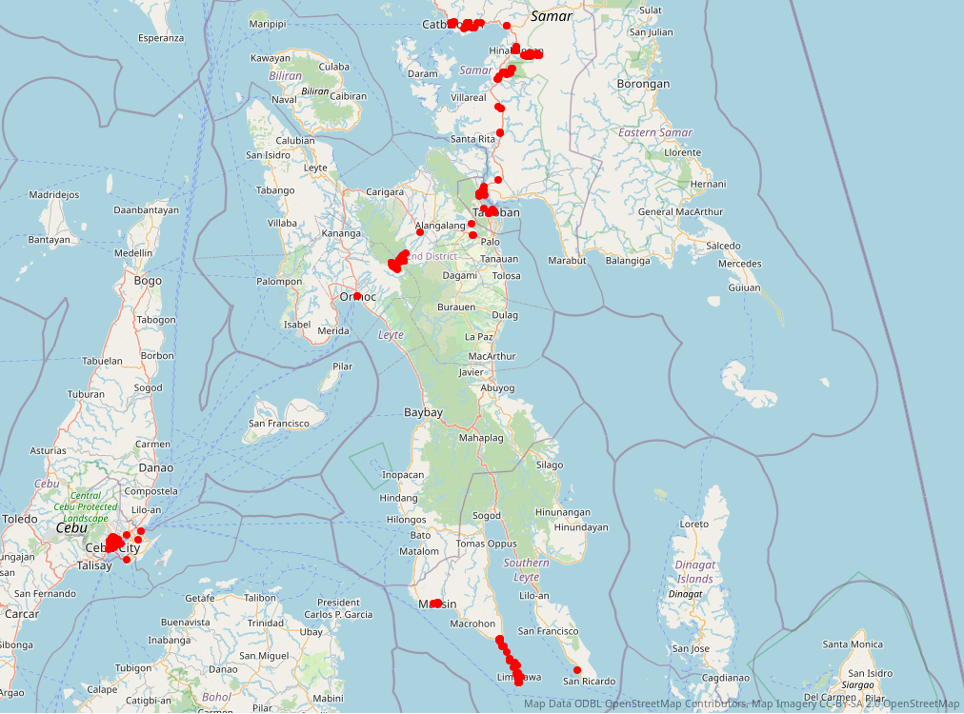

オルモックからタクロバンを経由してサマール島へ移動する間、実際にサマール島で何ができるのかを調べ始めた。AllTrailsアプリをダウンロードしてジャングル内にハイキングルートが存在するか確認したり、他の旅行者のブログやYouTube動画を探したりした。

結論として、探していたような「深い熱帯雨林の中を貫くトレイル」は見当たらなかった。一方で、多くの旅行ブログに共通して登場する名前とテーマがあった。それは 「Joni Bonifacio」 と、サマール島には無数の洞窟があり、フィリピンの「洞窟首都」として知られていることである。

ブログ記事から分かったのは、Joniは若い時からサマールの洞窟探索やハイキングをしていて、その経験からフランスやイタリアの洞窟探検隊から協力を求められ、フィリピン最大級の洞窟であるランゴン洞窟(Langun Caveや他様々洞窟)の発見・測量・記録に関わってきたということだった。また、個人的な挑戦としてサマール島一周をマウンテンバイクで走破した経験も持つ。こうした背景から、彼は単なる便乗型のガイドではなく、「自然愛する本物」だという印象を受けた。過去の洞窟探検ブログに掲載されていた、Joniをガイドとして観察された固有洞窟生物の写真の数々も、生物学的バックグラウンドを持つ自分にとって強い魅力だった。

同時に、フィリピン、そしてサマール島の歴史についても本格的に調べ始めた。その中で、新人民軍(NPA)に対する自分の認識が、やや楽観的すぎたことに気づいた。サマール島はフィリピンでも貧しい地域の一つであり、現在でもNPAは現実的なリスクとして存在している(低下傾向であるが)。

リュック一つ背負った外国人が、現地知識ゼロのまま、GPS代わりに頼っているスマートフォン(しかもバッテリー膨張で半ば故障中)だけを頼りに、湿潤、雨季のジャングルを彷徨う、、、冷静に考えれば、あまり賢明な行動ではなかった。また、フィリピンではGoogleマップの精度が決して高くないことにも気づき始めていた。

もっとも、「もし誘拐されたら、それはそれで仕事に遅れる正当な理由になるかもしれない」という不謹慎な考えが一瞬よぎったのも事実である。しかし、もちろん冗談で済ませてよい話ではなかった。

オンラインで確認できた限りでは、サマール島全体で本格的な自然アドベンチャーツーリズムを提供している存在は、事実上Joniただ一人のように見えた。サマール国立公園本部は、公園のほぼ中央、道路沿いにリゾートホテルを運営しているが、人工プールで泳ぐことにはあまり魅力を感じなかった。そのため、安全面と現地知識の両面を考慮し、カトバロガンを拠点とするJoni Bonifacio(彼の運営する Trexplore社)を尋ね、一緒に何ができるか相談することにした。

Samar Day 0: Joni Bonifacioとの出会いと企画

タクロバンからの高速バスを降りると、宿を取る前にまず Trexplore を訪ねることにした。Joniが対応可能なのか、あるいはすでに他のツアーが入っているのか分からず、それによってカトバロガンに何日滞在すべきが決まるからだ。

Trexploreのオフィスは街の中心部、小さな路地の奥にあった。様子をうかがいながら近づくと、数多くのブログで見てきた顔が、ちょうどその路地の奥のドアからひょこっと現れた。Joni本人だった。

突然現れた見知らぬ外国人である私に、Joniは「何か探しているのか?」と警戒的に尋ねた。笑って「あなたを探していた」と答えた。彼は一瞬驚きつつも、すぐに状況を理解したような笑みを返してくれた。

今回の旅の目的が、サマールの広大な熱帯雨林を見て歩くことにあると説明したところ、Joniは当初、フィリピン人の参加者とともにロボ洞窟(Lobo Cave)とランゴン洞窟(Langun Cave)を探索する予定があると話した。

放浪旅をしている身としては、洞窟へ至るまでにもある程度の「ジャングル体験」があるだろうと期待し、その計画に同行することにした。こうして、

1日目:ロボ洞窟

2日目:ランゴン洞窟

という2日間の洞窟探検に参加することが決まった。

話は驚くほどのスピードでまとまり、翌朝8時に Trexplore のオフィスで集合することが決まった。その後は自由行動となり、カトバロガンで2泊分の宿を確保し、町を歩き回った。

その途中でカトバロガンの観光案内所にも立ち寄り、「ジャングルでハイキングがしたい」と相談してみた。するとある意味サマール島の状況を象徴するかのように、案内所は私を Joni Bonifacio に紹介しようとした。すでにJoniとは話をしており、2日間の洞窟探検に参加する予定であること、加えてサマール国立公園の別の場所でジャングルハイキングをしたいと伝えた。

すると、観光案内所はサマール国立公園(Samar National Park:SNP)本部に拠点を置く連絡先を教えてくれた。2025現在、SNPが公式に提供しているハイキングルートは2つしかないという。ひとつは、サマール島で最も標高の高い フラウ山(Mt. Huraw) への登頂ルートで、島のほぼ中央、深いジャングルの中に位置している。もうひとつは、公園本部周辺を巡る短いネイチャートレイルである。

その連絡先情報を保存し、洞窟探検を終えた後にフラウ山へ向かおうと考えた。

Samar Day 1: Lobo Cave, フィリピン絶景洞窟

集合時間の午前8時まで、カトバロガンで時間があった。前日に町を歩いている際、港のそばに朝6時に開く公共魚市場があることに気づいていたため、地元らしい朝食を取ることにした。

市場に着くと、台風に痛めつけられたのか、あるいは単に見捨てられてきたのか分からないほど、建物は傷みきっていた。しかしそんな外観とは裏腹に、朝の市場はしっかりと息づいていた。バンカス(フィリピンのアウトリガー付き小舟)から次々と魚が水揚げされ、カウンターの上やバケツの中、さらにはタープを敷いただけの路上にまで並べられていく。いかにも「港町の朝」という光景だった。

漁師たちで賑わう食堂の屋台に並ぶ料理名も分からない海鮮惣菜を空腹のまま眺めていると、体格の大きな漁師が肩に手を置き、「どこから来たんだ」と尋ねてきた。「日本だ」と答えると、彼は面白そうに笑った。彼と成立した唯一の言語的コミュニケーションだった。

彼はそのまま、他の客の上からワライ語で厨房の女性たちに大声で何かを伝え、半ば強引に、しかし親切に、私の朝食を手配してくれた。サバを豪快にぶった切って煮付けにしたような一品を指差し、ありがたく受け取り、シャツを着ていない男の隣りに座り、無言でかき込んだ。充電100%。

Joniと合流すると、予定していたフィリピン人の参加者は来られなくなったことが分かった。2つのケイビングバッグを彼のバイクに積み、私は後部座席に跨った。こうして、カトバロガンを後にし、ロボ洞窟へ向けて走り出した。

本道との分岐点で行動食のパイナップルを調達した後、近くのバランガイ(村)Tagbayaonへ向かい、地元の農家でありガイドでもあるDomingと合流した。

Tagbayaonからは、まず耕作地の尾根道を歩く。キャッサバをはじめ、里芋を思わせる芋類などが栽培されていた。やがて道は下り、植生が濃くなる谷へと入っていく。目的地はLobo Cave Farm。Joniが所有するココナッツ農園で、小川沿いにあり、その水系はLobo洞窟とつながっている。

ここで装備を整え、滴るほど熟したパイナップルをかじる。JoniとDomingが準備を進める間、水辺を舞う色鮮やかなイトトンボや蝶を眺めていた。農地と原生林の境界であっても、生物活動の密度が見れた。洞窟の入口は、そこからさらに数分、沢を遡った場所にあった。

イギリスや日本の洞窟は年間を通しておおむね8℃前後だが、フィリピンの洞窟は約15℃と暖かい。これはLobo洞窟のように遊泳を多く伴う洞窟では大きな利点となる。約3時間かけて主要な空間と通路を巡った。内部には保存状態の良い様々な形の鍾乳石群があり、5メートルほどの垂直チムニーや滝登りなどの要素もある。総じて、洞窟探検の世界基準で見ても、Lobo洞窟は非常に「豪華」な部類に入る体験だった。

その快適さを一層強めていたのが、「ガイドを雇う」という、自分にとっては非日常的な状況だった。今までのアウトドアでは、食料の携行からルート判断までを担う側に回ることが多く、今回はその役割を完全に手放し、後ろめたさを感じつつも、JoniとDomingに身を委ねる楽さを心底味わっていた。Joniの奥さんが用意してくれた素朴で滋味深い食事を、洞内の暗闇で三人で満腹になるまで食べれたのも印象深い。

最も強烈だった体験は、全長約30メートルの狭い水没トンネルを泳いだ場面だ。天井は頭上50センチから1メートルほどしかなく、そのすぐ上をコウモリが高速で飛び交い、ヘルメットをかすめるように通り過ぎていく。興奮とわずかな緊張が同時に押し寄せる瞬間だった。

ロボ洞窟から始まり、後にサマール島で訪れる他の洞窟でも繰り返し感じた印象。日本でのPCC洞窟探検では、あらゆる支洞や亀裂を徹底的に確認するのが常だが、Joniが何度も訪れているこのLobo洞窟でさえ、未踏の枝がまだ残されている可能性を強く感じた。しかし、サマール島にはそれ以上に規模の大きい未調査洞窟が無数に存在する。その圧倒的な「数」の前では、ひとつの洞窟を掘り尽くすこと自体が、もはや合理的ではないのだろう。

洞窟を出た後、Domingと別れ、再びカトバロガンへ戻った。町へ下っていくにつれ、エンジン音と排気ガスの匂いが否応なく鼻を突く。すぐ近くのTagbayaonから戻ってきただけにもかかわらず、その差ははっきりと感じられ、残念でもあった。

Trexploreで簡単な振り返りを行い、例のフィリピン人参加者が結局この日も、そして翌日も現れないことが確定したため、翌日以降の計画をJoniと改めて相談した。

単独旅行者であり、探検隊レベルの資金を持ち込めるわけでもない自分にとって、「ジャングルにどっぷり浸かる」という当初の目標を実現するのは簡単ではないことは分かっていた。そこで発想を切り替え、「自分だけでなく、Joni自身も行ってみたい場所に行こう」と提案した。彼は柔軟にこれを受け入れてくれ、計画はその場で変更された。結果的に、Lobo洞窟を含む行程は2日から3日へと延長されることになった。Joniは「Langun洞窟にはやはり行くべきだ」と強く勧めてきたが、今回は洞内泊はせず、代わりにYabonという洞窟から少し離れた熱帯雨林を境界する村に泊まる案を提示した。この村は、実はJoniもまだ訪れたことがない場所だったが、以前から気になっていたという。村人たちが使っている熱帯雨林内部へのルートがあり、その先に「とても美しい場所Cala Assan」があるらしい、という話を耳にしていたそうだ。未探索の洞窟もあり、彼自身もぜひ調査してみたい場所だった。

やや痛みを伴いつつも、それなりの金額(4万円弱、3日分と考えれば日本の感覚からすれば破格ではあるが)を支払い、細かな手配はすべてJoniに任せた。この判断が、結果的に自分の想像をはるかに超える人数が関わる「ミニ遠征」へと発展していくとは、この時点ではまったく想像していなかった。

その夜、カトバロガンで身体に溜まり始めた疲労を感じながら、ジャングル地形にいかに自分が慣れていないかを思い知らされていた。まだ本格的にジャングルへ入ったわけでもないのに、履いてきたスニーカーはすでに限界で、濡れた地面では驚くほど滑る。そこで町に出て、思い切ってSandugoのアプローチシューズを購入した。明日から始まるであろう、より「ローカル寄り」の行動に、少しでも食らいついていくための、ささやかな自己防衛策。

翌日の行動は移動距離が長くなるため、朝6時出発。これがサマール島での最後のホテル泊になる。宿への帰り道に並ぶ屋台の中には、10代と思しき子どもも働いており、正体の分からない内臓肉の串焼きを売っていた。それを数本手に取り、併せて売店でフィリピンビール、アルコール度数10%・1リットルの「Red Horse Extra Strong」を確保する。

「明日は早い」と自分に言い聞かせつつ、そのままベッドに倒れ込んだ。翌日から始まる行程のことは、まだ深く考えないことにした。

Samar Day 2: 巨大古代洞窟LangunとバランガイYabonへの道

魚市場で朝食を取れなかったのは少し残念だったが、早朝から開いていたベーカリーで小さなパンとコーヒーを買い、それで済ませた。Joniと合流すると、彼の荷物はケービングバック3つに増えており、そのまま港近くのバスターミナルへ向かった。タクロバン行きのバスに乗り、Calbiga町で下車。荷物はRutchel’s Eateryにデポさせてもらうことになった。

Joniが現地のハバルハバルの手配に動いている間、店の外でコーヒーを飲みながら一服していた。食堂の外には上半身裸で全身にタトゥーの入った男性がいた。明らかに精神的な障害を抱えている様子で、彼はCalbiga橋付近で行われている道路工事の交通整理員として働いているのか、あるいは自らその役割を引き受けたつもりでいるのか、判然としなかった。激しく腕を振り回し、言葉にならない叫び声を上げながら交通を誘導していたが、行き交う車がどれほど彼を意識しているのかは疑わしかった。

やがて彼は私に気づき、今度は私を観客に見立てたかのように、うなり声と大げさな身振り手振りでの「演目」を始めた。その様子を、食堂の周りにたむろしていた若者やドライバーたちは面白がって眺めていた。最初は多少の怖さも感じたが、次第にそれは不可思議さへと変わっていった。多くの人々が日々の糧を得るだけで精一杯な土地で、彼のような人物が、こうして日常の流れの中に存在し続けていること自体が、どこか奇跡のようにも思えた。こちらも身振り手振りで彼のタトゥーをで褒め、洞窟へ行くのだと伝えてみると、それが伝わったのか、彼は一瞬満足したように見え、少し落ち着いた。しかし次の瞬間、今度は下ネタめいた動きを交えた新たな「演目」が始まったため、そっと食堂の中へ避難することにした。

ドライバーとバイクの手配が整い、私たちはハバルハバルでバランガイPanayuranへ向かった。そこで若く屈強な地元ガイド、Nilboyが合流し、Langun洞窟への探検メンバーが揃った。

未記載の道をしばらく進んだら、やがて路面は苔に覆われ、バイクでの通行が危険なレベルとなったため、全員バイクを降りて徒歩に切り替えた。本当の意味でのLangun洞窟へのアプローチが始まった。

道中、大きな陸生のカタツムリが目に入ったが、それをゆっくり観察する余裕はなかった。視線の大半は、ぬかるみと苔に覆われたジャングルの地面を、確実に踏み抜いていくNilboyの足取りに釘付けだった。彼は地形に応じてサンダルを履いたり脱いだりし、しばしば裸足で進む。その様子を見て、私も真似をした。

苔むした滑りやすい路面では、裸足のほうが確実に地面を掴める感覚があった。しかし、ジャングルの中に点在する、泥に埋まっていたり、鋭く露出した火山岩上を歩く場面では、その感覚は一変する。裸足では痛みに耐え難く、どうして彼が平然と歩けるのか理解できなく嫉妬した。しかもNilboyは、ロープ、ハーネス、食料などを詰め込んだ50L級の洞窟装備バッグを背負っているのである。

彼の幅広く、地面に吸い付くような足は、長年にわたる環境適応と神経筋系の発達の賜物なのだろう。身体そのものがジャングルに最適化されている。対して私はというと、森に入ってからはサンダルを脱ぐことはできず、ふらつきながらただ必死に後を追うしかなかった。

やがて、Langun洞窟の入口の対岸、数百メートルほど離れた場所にある展望地点に到達した。そこで正面を見ると、巨大な口のような洞窟入口があった。その規模は、この距離からでも圧倒的で、周囲に響く鳥の声や水滴の音と対比すると、ひどく異質に感じられた。まるでジャングルそのものが見ねば静かに口を開き、何億年ものあいだ、まだ見ぬ異界の存在を飲み込むのを待ち続けているかのように見えた。

「まるで大きな山が崩れて、カルスト地形の中に現れた洞窟みたいだな」とJoniに言うと、彼は短く「ああ、そうだ」と頷いた。私たちは、飲まれこみに下った。

これまで便宜的に「Langun洞窟」と呼んできたが、正確には少なくとも12の洞窟から成る「Calbiga洞窟群」と表現する方が適切だろう。1987年に行われたイタリア隊による調査によれば、その内部空間は約3,000ヘクタール弱に及び、フィリピン最大級の洞窟システムとされている。

入口へと近づくにつれ、大きくオーバーハングした洞窟の“上顎”が視界を覆い始め、それまで歩いてきた雨季の湿った熱帯雨林の景観は、次第に乾燥した地形へと切り替わっていった。洞窟の外であるにもかかわらず、すでに石灰岩の造形物が点在している。その中の一つ、苔に覆われたドーム状に隆起した石灰岩の岩は小さな祠のようにも見えた。

思わずそこで立ち止まり、手を合わせて、この先の無事な探索を静かに祈った。

闇と石灰岩の瓦礫の世界へと足を踏み入れると、Langun洞窟でまず目を引いたのは、花のように広がる石筍や、珊瑚を思わせる奇妙な造形だった。場所によっては天井が非常に高く、滴り落ちた炭酸カルシウムを含む水が地面に達した瞬間、まるで弾けるように広がり、秩序を欠いたかたちで鉱物を堆積させているのだろう。

入口付近で手を合わせて無事を祈ったことを、このときほど有難く思ったことはない。洞内のやや狭い通路で区画を移動していた最中、突然Nilboyが「スネーク」と警告し、私からわずか2メートルほど先を照らした。そこは、まさに手をついてもおかしくない場所だった。おそらく Stegonotus muelleri だろう。こちらの存在に気づいたのか、蛇はわずかに身をよじらせ、不穏な動きを見せ始めていたため、長居することなく、その場を静かに離れた。

洞内では、コウモリやカマドウマといった馴染みのある生物に加え、これまでドキュメンタリーでしか見たことのなかった盲目の洞窟魚、カニ、エビまでも観察することができた。さらに、恐ろしいほど発達した前脚を持つウデムシが、カマドウマを捕食しているであろう姿も印象的だった。この洞窟群には、いまだ記載されていない生物種が存在する可能性も高い。洞内には未踏の水中通路が多数残されており、2027年にはフランス隊による水中探査遠征も計画されているという。

それ以上に圧倒されるのは、空間そのものが放つ途方もない古さである。頭上をはるかに超えてそびえる石筍、十メートルはあろうかという鍾乳石や石柱。その成長速度を「1インチ=1000年」と仮定してざっと計算すると、この洞窟は少なくとも300万年以上の時間を内包していることになる。

広大な空間には、洞口から何キロも奥に入った場所でさえコウモリが群れ、その命を支点として洞窟生態系が成り立っている。彼らが外界から運び込み、堆積させる栄養、すなわちグアノによってである。ここでは再び裸足になり、Nilboyと並んで、何千年、何万年と積もり続けたグアノの中を、膝まで沈みながら進んだ。靴やサンダルを履いていれば、間違いなく吸い込まれて失っていただろう。

ふと、東京で二時間の泥パック美容施術を受ければ、今回の二日分の探検と同じくらいの費用がかかるかもしれない、などという皮肉な考えが頭をよぎる。そう思いながら、太古のコウモリ由来の“栄養”の滑らかさを味わいつつ、決して前のめりに倒れないよう細心の注意を払った。

Langun洞窟で最も衝撃的だった光景は、「舞台」と呼ばれる巨大なフローストーンだった。高さはおよそ20メートルはあるだろうか。その表面は無数の微細な結晶で覆われ、ヘッドランプの光を受けるたび、まるで星空そのもののように瞬いた。それは、ジブリ映画『天空の城ラピュタ』で描かれる、飛行石で輝く洞窟の場面を思い起こさせた。

あまりの美しさと予想外の光景に、涙が出そうになった。なぜ私たちは、こうした永遠に近い美を内包する大地を破壊し、宝石や資源という一時的な象徴を掘り出そうとするのだろうか。それは、源となる美を劣化させた、あまりに貧しい代替物ではないのか。願わくば、ホモ・サピエンスという種が、いつかこの狂気を乗り越えることを。

いずれにせよ、こうした洞窟はこれからも存在し続けるだろう。口を開け、次に訪れる「何か」を、静かに待ちながら。

泥とグアノを可能な限り洗い落としたあと、私たちは洞窟の出口付近で、再びJoniの奥さんが用意してくれた滋味深い昼食をありがたくいただいた。そこもまた巨大な洞口で、垂れ下がる鍾乳石には緑の苔やシダ、ランが絡みつき、どこか神秘的な雰囲気を漂わせていた。

食事を終えても、ここ数時間に体験した出来事をまだ十分に咀嚼できないまま、さらにジャングルを抜け、小さなバランガイPolangiへと向かった。村の生活用水となっている冷たい沢に着くや否や、ポケットの中身を慌てて空にし、そのまま身を沈めた。衣服を一枚ずつ洗うという発想はすでになく、「身」が洞窟とジャングルに塗り固められていた。

再びハバルハバルでCalbigaへ戻り、二度目の昼食をとったところで、まだ続きがあったことを思い知らされる。ここからが「2日目・後半」、バランガイYabonへの移動である。もう十分に酷使された身体に、さらに追い打ちをかける行程だ。

Nilboyとは短い会釈だけで別れた。言葉にしきれない敬意を、せめてその視線に込めたつもりだった。Joniと私は北へ引き返し、幹線道路と内陸の熱帯林へ向かう村々を結ぶ分岐点に位置するHinabangan村へと向かった。ここで落ち合う予定だったのが、Joniの友人であり、地元ではインフルエンサーでもあるAgaだ。おそらくAngelの愛称だろう。生き生きとして、どこかきらめくような存在感を放つ人物だった。彼女のモットーは“In a world where you can be anything, be Kind.”「何にだってなれる世界なら、優しさを選べ」という言葉だった。

Joniはハバルハバルを2台手配した(1台目はAga、Joni、そして運転手。2台目は荷物と私、そして運転手)。そこから内陸へと東に分け入り、進むにつれて道は次第に細くなり、やがて未舗装のダートトラックへと変わっていった。

バランガイCananoesに着く頃には何度か乗り換えがあり、最終的に私はJoniと3人乗りになった。凸凹の激しい悪路の最後部座席で40Lを背負いしがみつくのは、なかなかの体幹トレーニングだった。

やがてJoniも、ガソリンタンクにまたがる状態に限界を感じたのか、もう一台運転手を追加で手配した。これは結果的に正解だった。ほどなく空が急激に暗くなり、Yabonに近づく頃には豪雨が降り出し、ダート道はバイクの通行すら困難な状態へと変貌したからだ。

土砂降りのなか、必死に運転手へ止まるよう叫んだ(彼は帰りのことも頭にしていたのか、かなり乗り気ではなかった)。というのも、荷物が崩れかけているのに気づいたからだ。あのとき止めていなければ、パスポートを失っていたかもしれない。

場所によっては、露出した泥岩や深い轍でタイヤが左右に滑り、数回バイクを降りて歩く羽目になった。

そうしてどうにか日暮れとともにYabonに到着し、村で唯一のサリサリストア(雑貨店)に避難するようにして身を寄せた。

ここで待っていたのは、「バランガイ・キャプテン(村長)」の到着だった。Yabonは小さなバランガイで、そのため宿泊施設は存在しない。こうした場合、村長の判断で公的な共同施設か、あるいは特定の民家が訪問者の宿として割り当てられるという。通常は政府関係者や巡回医師などが対象らしい。

村長を待つあいだ、唯一のサリサリストアを眺めて時間を過ごした。そこで興味深かったのは、Starlinkの有料Wi-Fiサービスが、小さな販売端末を通じて提供されていたことだ。利用時間制で、こうした辺境の村でもインターネット接続が可能になっている(フィリピンでは決して珍しい光景ではないらしく3年ほど前から浸透している)。Agaはインフルエンサー行動のため購入していた。

また、葉のまま乾燥させたタバコが売られているのにも目が留まった。これがどのように使われるのかは、後になって身をもって知ることになる。干し魚も並んでおり、おそらくカトバロガンから運ばれてきたものだろう。

やがて村長が到着した。若いが精悍で、活力に満ちた人物だった。私たちに割り当てられたのは、村の医療ポストだった。予防接種や、外部から医師が訪れた際に使われる施設で、村には常駐の医師はいないという。この簡素な建物は、かつて妹がネパールのゴーキョ周辺の山岳地帯でボランティアをしていた際、手伝って設営した季節限定の医療小屋のことを思い出させた。

屋根と食事を提供してくれた村への感謝を伝え、私たちは医療用ベッドに身を横たえ、翌日の熱帯雨林行に備えて眠りについた。

Samar Day 3: Guba Uno と Yabon滝への遠足

村で用意してもらった朝食をしっかりと腹に収めた。前日気になっていた干し魚も村のお持て成し並んでいた、想像以上に塩辛かった。

食後、今回の熱帯雨林行に参加するメンバーを見て、驚いた。集まったのは、森を熟知した50代のベテランガイドが1人、荷物持ちとスンダン(山刀)で道を切り開く役の屈強な男が2人、そしてガイドの息子である少年2人。彼らも小さなスンダンを手にしていた。

子どもたちがなぜ同行するのか、森を学ぶための実地訓練なのか、あるいは万が一のNPA抑止力なのか、気にはなったが、聞かなかった。結果的に彼らとAga、Joni、私の総勢8名のパーティーとなり、ここでようやく、自分が支払った費用の行き先を実感した。

Joniは、エコツーリズムで得た収入を、地元に循環させる人物だった。今までもそうだが、ここになって初めて自分の欲で動かすことになったガイド、ドライバー、行政関係者との関係構築まで、すべて彼の足で築いたネットワークだと実感した。そのため、現地民の関心は「金を持つ外国人」である私よりも、資金の流れを決めるJoniに(ありがたく)向いていたのだ。村長ですら、彼に一目置いている様子が見て取れた。10万人以上のフォロワーを持つ友人であるAgaも彼を「Sir Joni」と呼ぶ。

この日の目的地はGuba Uno。Gubaは「森」(ワライ語)、Unoは「1」(スペイン語)を意味する。つまり、この熱帯雨林には複数の「森」が村人の頭にある。森のスケールを考えると微笑ましかった。初段の1までは片道約3時間の行程だ。

Joniが興味示したCalla Assanは二日がかりで向かうというので、今回は時間が足りない。「次に来たときのために取っておこう」とJoniは言ってくれた。

Guba Unoは村の水源でもある。飲用可能な水が湧き出ているが、配管の不具合で、滞在中は村まで水が届いていなかった。

道中、先導のガイドが未踏の洞窟を指差し、Joniの一言で単独調査に入っていった。PCCの精神に背中を押され、後を追ったが、50メートルほど進んだところで洞内は狭まり、装備も不十分だったため先に行けなかった。ヘッドランプではなくソーラーランタンしか持っていなく、恐怖に従う判断を選んだ。それでもガイドはさらに奥へ進み、「戻ってこい」とAgaにその場で教えてっもらったワライ語を暗闇に叫んでも反応は無かった。20分ほど経ってようやく戻ってきた。こうした「ついでの未踏洞探査」は、この日一度きりではなかった。

Guba Unoの水源を越え、さらに奥へ進むと、踏み跡は消え、道はガイドの記憶だけを頼りに切り開かれていく。厚みのあるシダや植生が、確信に満ちた一振りで払われていく。

足元は火山岩質の場所も多く、地質によって植生がはっきりと変わる。頭上はあまりに密な樹冠に覆われ、巨木の全体像を捉えることはわずかな時々だった。

いつもどおり、前を行く足跡を追うことに集中していた。圧倒されたのは、大人たちだけではなく、子どもたちの存在だった。

ある時、重さ15キロはあろうかという火山岩が転がり落ち、子どものむき出しのビーチサンダルの足を直撃した。相当な痛みだったはずだ。しかし彼は声を上げることもなく、足についた土を軽く払い落とすと、そのまま何事もなかったかのように歩みを続けた。

後になって、消毒液を差し出した。自分の小さな傷を見せ、こうやって使うのだと身振りで伝えると、彼は応じるように自分の足や腕に残る大きな傷跡を見せてくれた。そして、半分バカにしているような表情で、必要ないという仕草をした。

そこにあったのは、我慢でも虚勢でもなかった。ただ、危険や痛みを「瞬間的に受け取り、やり過ごす感覚」が、生活の一部として身体に染み込んでいるだけだった。その感覚を、私たちはどこかで失ってしまったのではないだろうか。安全と効率に包まれた社会に生きる私たちが、ほとんど意識することのない身体の判断力、それに変わり、新たに生まれる人工危機、精神障害、社会問題。

世代を超えて切り抜かれ、踏み固められていく細い踏み跡は、静かだった。密林の中に点在する「目印」によって成り立っている。それらは、長い年月(Joniによると半生記)の知識なしには決して気づくことのできないものだ。特徴的な樹木や植生、足元に現れる地質や岩盤の変化。そうした要素が、まるで縫い合わされるようにしてガイドの記憶の中に蓄積され、一本の道となって立ち現れる。

その道を観察しているうちに、この環境が外部の人にとっていかに過酷で、容易に踏み入ることを拒む場所であるかが、次第に理解できてきた。かつてベトナム戦争において、この環境を制圧せようとナパーム弾やオレンジ剤という残酷で極端な手段が用いられたことも、決して偶然ではなかったのだろう。

途中、大きなオレンジ色のキツツキのような鳥を見かけたが、幼い頃に見たボルネオの熱帯雨林と比べると、動物相はどこか静かだった。この静かな森では、動物よりも樹木と植物が主役なのだと感じた。

水源を越えてさらに進んだ理由は、「植林」だった。政府の再植林政策により、Yabonのような村にも一定のノルマが課されているらしい。石灰岩の崖の下、Yabonから約4時間の地点には、ビニール袋に入れられた苗木が整然と準備されていた。

しかし、この光景は複雑な気持ちを呼び起こした。村を出て最初の1時間ほどの間に、焼き畑によって開かれた伐採地をいくつも通過してきたからだ。

熱帯雨林の土壌そのものは決して肥沃ではなく、栄養分の大半は「土」ではなく、生きている樹木や下草といった植生の中にすぐに吸い上げられる。焼き畑によって伐採・焼却された直後は、灰に含まれる養分によって数作は作物を育てることができるが、その栄養はほどなく使い尽くされる。やがて土地は急速に痩せ、農地としての役割を失い、森が再び回復するのを待つしかなくなる。

その理屈を踏まえれば、植林が行われるべきなのは、すでに使い尽くされた伐採跡地であるはずだった。だが、現実にはそうなっていない。なぜなのか。行政機関同士の連携不足なのか、現場まで意思が届かない構造の問題なのか、あるいは書類上の「達成」を優先する、空虚な制度運用なのか。

「フィリピンでは汚職や中抜きといった問題がある」。それは私が外から持ち込んだ見解ではなく、ネットと道中で出会った人々が、ためらいもなく口にした言葉だった。

数日間滞在しただけで、この国の現実すべてを理解できるはずがない。それでも胸が痛んだのは、そうした歪みが、最も末端で、最も声を持たない場所にまで届いていることだった。森の中で汗を流し、苗木を運び、制度の結果を一身に引き受けている人たち。そして、いずれその影響を最も強く受けるのは、彼らの子どもたちなのだという事実。

日本でも、自然は破壊されたのではなく、管理と合理化の名のもとにコンクリートで覆い隠されてきた。問題は「見えない」ことで、なかったことにされる。ここで起きていることは、その別の形に過ぎないのかもしれない。

机の上で処理された「植林」は、ここでは重たい現実として地面に現れる。その落差を前に、怒りよりも、どうしようもない悲しさを覚えた。善意や努力が、構造の歪みによって静かに消費されていく。その一方で、こうした森が担っている役割は、この村だけのものではない。

ここに立つ熱帯雨林は、地域の生活を支えるだけでなく、私たちが吸っている空気そのものを、遠く離れた世界のためにも、減りながら生み出し続けている。都市で暮らすスマホと株価に向き合う私たちは、その恩恵を忘れながら安いバナナ、ヤシ油、車のタイア、命を救う薬品として受け取り、エアコンのスイッチとともに、こうした最前線の現実から目を背けている。

森の管理がうまくいかないという事実は、決して一国の問題ではない。その歪みの影響は、もう国境を越え、形や環境を変え、確実に、世界全体へ、テクノロジーを用いたIQを下げる人口意識操作、結果戦争として広がって確実に殺ってきているんだ!

そう思ったとき、この大切な緑あふれる場所で感じたやりきれなさは、個人的な感情では済まされない。

フィリピン農村部では人口増加も著しく大家族の姿は印象的だった。この流れが続けば、森への圧力はさらに増すだろう。政治と発展、行政と教育がうまく機能することを、外部の人間として願うしかなかった。「Yes, this is my fucking Tree 」と言い深い熱帯林の中、植林した。

Guba Unoに戻り昼食を取った後、別ルートで村へ戻った。耕作地の稜線では、ガイドたちがココナツの木に登り、実を落とす。スンダン一刀でココナツを食べる方法も教わった。口穴を切り、水を飲み、殻を削って即席のスプーンを作り、果肉をすくう。負けじと木に登ったが、降りてきたときには脚が震えていた。

落ち着くために、若いガイドが噛んでいた噛みタバコを試し、強烈なニコチンに目が回った。ビンロウは遠慮したが、”This is strong”「これは強い」と言うと、彼は皮肉交じりに笑った。

その後、展望地をいくつか経て再び森へ下り、ヤボン滝へ向かった。途中、約100メートルほどの短い洞窟を通過する。白く美しい石灰岩の造形や、湧水が球状に固まった構造が印象的で、天井にはコウモリが点在していた。

滝に到着すると、全員がそこで疲れを洗い流した。Agaや子どもたちは水幕の中ではしゃいでいる。美しい光景だった。

コンクリートジャングルから来たサラリーマンの汗。その対価としてのエコツーリズムによって、彼らが自分たちの本当のジャングルを楽しみ、同時に他のみんなは一日分の収入を得ていることにひとまず安堵した。

しかし、それが一過性のものであることも理解している。限られたこの時間の中で、彼らが抱く喜びを、自分自身の中にも取り戻せるのか。そもそも、その壁を越えるために何が必要なのか。

自然を守ることと、生きていくこと。その両立をどう支えるのか答えは見えない。

写真を撮るJoniとAgaのために、笑顔を作った。

滝の下では、若いガイド2人がまた別の未踏洞を調査しに行った。サマールとその人達の可能性は、底知れない。だからこそ、SNPやフィリピン政府はJoniのような存在と連携し、今のうちに持続的な仕組みを築くことを強く願う。この文章を書いている理由も日本とその観光客にその未来を応援してほしいからだ。

村へ戻り、Yabonと別れる準備をした後、村の子供と折り紙で遊んでいた私は、突然バスケットコートへ呼ばれた。Yabon初の外国人として、村人の前でスピーチをしてほしいという。

即興の拙い挨拶だったが、Waray語に訳され、村人たちは温かく迎えてくれた。私は、森と共に生き続けてほしいという願いと、思いがけないもてなしへの感謝を伝えた。

簡素ながらも手入れの行き届いた家々、花が咲き、家畜とともにある暮らし。その光景は、ときに都市よりも豊かにさえ見え、この村には確かにそう感じさせる瞬間があった。

だが一方で、工事中の村へと続く新しい道路、そして人口増加に伴って拡大していくアグロフォレストリーを前に、それらの変化が本当に持続可能な未来へとつながるのか。その疑問は、最後まで言葉にならないまま、舌の上に残り続けていた。

村長と握手を交わし、私たちは再び西へ、ヒナバンガンの町へ向かってハバルハバルを走らせた。

エピローグ:残りの一人旅

ヒナバンガンに戻り、Joniと別れたあと、Agaの実家に招かれた。Huraw登山について、彼女が両親に許可を取る必要があったためだ。その間、SNP本部に連絡を試みていたが、日曜日ということもあり返答はなかった。

やがてAgaの両親が帰宅し、事態は思わぬ方向へと進んだ。Huraw周辺で、NPAと国軍の銃撃戦があり、死者が出たばかりだという。加えて、見知らぬ日本人男性と娘を山へ行かせることへの警戒も当然あっただろう。いづれSNPのコンタクトからも連絡が入り、山域は警戒レベルが上がり、登山道は閉鎖されていると正式に告げられた。

計画は、白紙となった。

Agaは気を遣ってくれ、バイクで町を案内してくれた。友人の食堂でParisとMami(フィリピン麺類)を食べながら、何でもない時間を過ごす。泊まる当てもなく、身体も疲れ切っていた私は、ヒナバンガンの冷泉リゾートに泊まり、Agaに別れと感謝を告げた。サマール島での最後の夜だった。

翌日、再び一人旅に戻り、そろそろ密林への渇望も満たされ、この旅では一度、力を抜くべき時だと感じていた。「海へ行こう」そう思いながらも、以前オルモックとタクロバンを結ぶ道中で見かけたMt Altoを考えていた。Huraw山の代わりに、最後にもう一度だけ、ジャングルへ入ろう。そう決めた。

日没までにサマールを離れ、レイテ島のハロ町を経て、バランガイRubasへ辿り着いた。工事中のOrmoc-Tacloban highway山道を暗闇の中歩き、工事現場の端にハンモックを張った。星とホタルに囲まれた静かな夜、、、のはずが、突然、上方の森の中にホタルではない灯りが見えた。

人がいるはずのない場所。ヘッドライトを消すと、向こうの灯りも消えた。30分ほど、息を殺して待った。「まさか、、、」という考えが、頭をよぎる。再び灯りが現れた瞬間、キャンプを放棄し、貴重品だけを持って村へ下った。

犬に囲まれ、吠えられ、やがて一軒の家から懐中電灯が向けられた。手を振り、ゆっくり近づいた。幸運なことに、その家族はMt Altoのガイドで、娘さんは英語を話した。事情を説明すると、彼らは笑い(しかし手元にあったスンダンを奥に運び)、家の前にハンモックを張るよう勧めてくれた。こうしてまた、私は人に救われた。

翌日のMt Altoは、急峻で滑りやすく、雨季らしく展望には恵まれなかった。それでもウツボカズラを見つけ、姿は見えずともジャコウネコの声を聞いた。下山後、オルモック側へ抜け、途中で立ち寄ったCabintan村で、偶然出会ったドイツ人ハイカーに宿を教えられる。村人の別荘を借りたその宿は、静かで美しく、プールまであった。そこで、ようやく深く息をついた。

そして向かったリマサワ島。

観光地化されたリゾートとは距離を置き、Pink Appleに滞在した。家族経営の小さな宿で、島の食事を支え、無理のない形で観光と向き合っている場所だった。

クリスマスイブ、その家族と、そして島の人々と一緒に過ごした。豚の丸焼き(Lechon)をみんなで刻み、ショットグラスが回り、音楽が流れ、踊り、笑い、気づけば私は「旅人」ではなく、ただそこにいる一人になっていた。

翌朝、クリスマスの日。

海に入り、サンクチュアリのリーフ沿いを泳いでいると、夢のウミガメが現れた。「水中で静かに目が合った」と言いたいが、下をスイスイ遠くへ泳いでいった。その瞬間、亀に焚かれるかのようにずっと胸の奥にある「いつか」が満たされていないのにまた気づく。

世界はまだ、こうした場所に支えられている。私たちが吸う空気、食べ物やエネルギー源。遠くで生きる誰かの森、海、山に、繋がっていて、無くなっていく。

次はどこへ行こう、行けるのか。パプアか、パキスタンか、再びボルネオか。それとも、無理をやめて、PCCと国内の冒険に戻るのか、数年後には戦争で人を殺すか、ホタルのように祓われるのか。

答えは、まだない。

ただ一つ分かっているのは、口を開けた洞窟のように、すべてを知っている自然は静かに、私達の行動を待っている。

真っ黒な洞窟の中で、寝返りを打ちつづけるのか。それとも、かすかに揺れる光を見つけ、そこへ歩み出すのか。

選ぶのは、私たちだ。

JoniBonifacioのYoutube動画、Langun洞窟の「舞台」を見る著者: https://youtu.be/R_2XYZQToVM?t=1698

彼のチャンネルには他のお客さんとの冒険動画も沢山あるので拝見してみてください。

アドバイス

- 自分の名前を新洞窟に残したい人はJoniとサマールを尋ねるべき。いくらでもあるし喜ばれるだろう。

- サマールのカトバロガンまではセブから週2,3回のSeaCat運営フェリーがある。それを使えばダイレクトに飛行機を使わずサマール島に行ける。

- 基本フィリピンは現金社会。ATMからは1000ペソ冊が出てくる。小さな町まではセブンイレブンがあるのでそこで両替できる(さすがセブン、ATMもある)。最悪バスターミナルの券売員も冊を崩してくれる。奥地では100ペソ札をある程度もて。

- バイクが運転できる人はレンタルすれば自由に回れるがコストは分からない。凹凸も刺激だろう。

- 飲み水は様々な小さな商店に設置してある販売機を使用すればPETボトルを購入せず水を汲める。1ペソを入れるとすぐに水250ml位が出るのでボトルを構えてから小銭を入れる。甘いコーヒーも似たような販売機から紙コップ付きで5ペソで出てくる。

- セブから田舎、道端のココナッツ屋台で一個50ペソほどで丸ごとのココナッツが買える。ココナッツ水を飲み干したあと、殻を半分に割ってもらい、削った殻で「天然のスプーン」を作って果肉をすくって食べる。うまい。ただし、普通に近づくと観光客だと思われ、練乳と削りココナッツ、水を混ぜたプラスチックカップのドリンクを出されることが多い。それを避けたければ、言葉はいらない。丸ごとのココナッツを指差し、サンダンで割る仕草をしてみせればいい。すると、ちゃんと「本来のやり方」が返ってくる。

- 食事はレストランのようなところだと200ペソを上回る。食堂や屋台だと内容によって30~100ペソ。

- 町までの宿はネット予約と支払い可能(AgodaやBooking.com)。宿泊費用は300ペソ(ドミトリー)、600ペソ(村の別荘泊)、1000ペソ(現地民リゾート)、2000+ペソ(ホテル)。投稿されていないところもあるので、現地で聞きまわり発。

- NPAはまだ存在するが私の文章は大げさなのかもしれない。未知不安を描いただけで実際には被害を得ていない。しかしサマールやレイテのハイキングは基本的にガイド(軍隊)付きが義務づかれている。

- 現地労働者の日給は700ペソ。